工业安全警钟:氦气监测,不容小觑的防线

工业安全警钟:氦气监测,不容小觑的防线

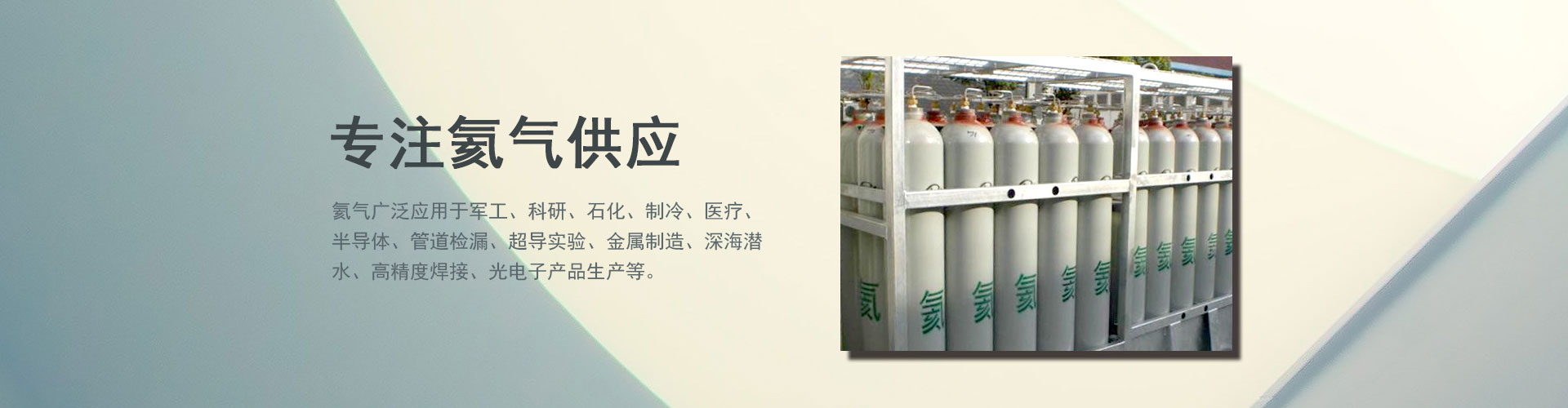

在现代化工业生产的复杂场景中,氦气以其独特的物理化学性质,成为航空航天、半导体制造、低温工程等高端领域不可或缺的关键资源。然而,这种被广泛应用的惰性气体,在看似“温和”的表象下,却潜藏着不容忽视的安全风险。构建完善的氦气监测体系,已成为工业安全防护中一道必须筑牢的防线。

氦气:工业价值与潜在风险的双重面

氦气是自然界中沸点最低的气体,具有化学性质稳定、导热性优异、不易燃不助燃等特性,这使其在精密制造中占据不可替代的地位——在半导体芯片生产中,它是保护晶圆免受污染的“惰性屏障”;在磁共振成像设备里,它为超导磁体提供低温环境;在航天领域,它是火箭燃料系统的加压介质。

但氦气的危险性同样不容忽视。由于其密度远低于空气,泄漏后会迅速积聚在密闭空间上方,挤占氧气空间,导致局部氧气浓度骤降。人体若长期处于含氦量过高的环境中,会因缺氧出现头晕、恶心、呼吸困难等症状,严重时可引发窒息昏迷,甚至危及生命。此外,在高压存储与输送过程中,氦气容器若遭遇碰撞、高温等极端情况,可能发生物理性爆炸,引发连锁安全事故。

氦气监测:技术赋能下的精准防控

有效的氦气监测是防范风险的核心手段,其技术体系围绕“快速识别、精准定位、实时预警”三大目标构建,主要包含以下关键技术:

- 气体传感技术:基于红外光谱、热导效应等原理的氦气传感器,能敏锐捕捉空气中氦气浓度的细微变化。先进的固态传感器可在-40℃至80℃的宽温范围内稳定工作,对氦气的检测下限可达百万分之一级,确保在泄漏初期就能发出信号。

- 分布式监测网络:通过在生产车间、存储仓库、管道接口等关键点位布设传感器,形成覆盖全区域的监测网络。数据实时传输至中控系统,结合GIS地图实现泄漏点的精准定位,误差可控制在数米范围内。

- 智能预警系统:融合物联网与人工智能技术,系统能根据氦气浓度变化趋势、空间分布特征,自动判断泄漏规模与扩散路径,并通过声光报警、短信推送等方式,向管理人员发出分级预警,为应急处置争取时间。

构建全链条监测体系:从技术到管理的协同

氦气监测并非孤立的技术环节,而是需要与生产流程、管理制度深度融合的系统工程。在源头控制上,应针对氦气存储罐、输送管道等设备实施定期气密性检测,结合监测数据评估老化程度,提前更换存在隐患的部件。

在过程管理中,需根据不同行业的风险等级制定差异化监测方案:半导体洁净车间需实现24小时连续监测,采样频率不低于每秒1次;低温实验室应重点监测通风不良区域,配合新风系统实现自动联动——当氦气浓度超过安全阈值时,系统可自动启动排风设备,降低风险。

同时,人员培训是监测体系有效运转的重要支撑。操作人员需掌握氦气泄漏的应急处置流程,熟悉监测设备的基本原理与异常判断方法,确保在预警信号发出后,能迅速采取通风、疏散、设备关停等措施,将风险控制在最小范围。

警钟长鸣:安全意识与技术升级并重

随着工业智能化水平的提升,氦气的应用场景还在不断拓展,其监测技术也需同步迭代。未来,基于激光光谱的远距离监测技术、搭载传感器的无人机巡检系统,将进一步提升泄漏监测的效率与覆盖面。

但技术终究是辅助手段,真正的安全防线在于时刻紧绷的责任意识。工业生产中,任何对氦气风险的轻视、对监测环节的疏漏,都可能酿成无法挽回的后果。唯有将氦气监测纳入日常安全管理的核心环节,让技术防控与制度约束形成合力,才能在享受氦气工业价值的同时,守住安全生产的底线。

氦气监测,看似细微的环节,实则是工业安全体系中不可或缺的“神经末梢”。重视这道防线,就是守护每一位从业者的生命安全,就是为工业高质量发展筑牢根基。

转载请注明【工业安全警钟:氦气监测,不容小觑的防线:http://www.shchqiti.com/192.html】没有了!